Последний банкир Империи

Источник: Журнал "Итоги"

"Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех". Слава этого человека находится в полном соответствии с принципами, сформулированными в его любимом стихотворении Пастернака: биографии Виктора Геращенко хватило бы, пожалуй, на десятерых. Трудно сказать, какие ее страницы привлекут наибольшее внимание будущих летописцев. Но есть основания предполагать, что в историю он войдет как "последний банкир Империи".

"Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех". Слава этого человека находится в полном соответствии с принципами, сформулированными в его любимом стихотворении Пастернака: биографии Виктора Геращенко хватило бы, пожалуй, на десятерых. Трудно сказать, какие ее страницы привлекут наибольшее внимание будущих летописцев. Но есть основания предполагать, что в историю он войдет как "последний банкир Империи".

- Виктор Владимирович, сегодня, спустя почти 20 лет после краха СССР, можете признаться, куда дели "золото партии"?

- Чушь все это. Да, знаю, писали, что "Геращенко спрятал деньги КПСС", что где-то в Швейцарии открыт счет на мое имя, на который, мол, утекала партийная валюта. Но можно ведь написать и не такое, бумага все стерпит. Впрочем, эти слухи нельзя назвать совсем уж безобидными: из-за них меня несколько раз таскали в прокуратуру. Первый раз - сразу после путча. Следственная группа по "делу ГКЧП" сидела в одном из цековских зданий на Старой площади. Сформирована она была из прокурорских работников, командированных из других регионов и ничего, увы, не смысливших в финансовых делах. Ну вот, вызывают, прихожу: в кабинете двое парнишек. Начинают расспрашивать о деньгах КПСС. Объясняю: "Ребята, все очень просто. Надо поднять документы Минфина, посмотреть, какая сумма была выделена управлению делами ЦК на 1991 год и как она использована". Дело в том, что в валютном плане Министерства финансов СССР была отдельная статья - лимит КПСС. Но он был мизерным. Касса КПСС, находившаяся во Внешторгбанке СССР (в 1988-м его переименовали во Внешэкономбанк), насчитывала всего 10 миллионов долларов. Правда, это был неснижаемый остаток, пополнявшийся по мере расходования средств.

Партийная валюта шла в основном на поддержку печатных изданий "братских" компартий. Конечно, бумагу, например, мы могли им просто подарить. Но они были вынуждены покупать ее у нашего "Экспортлеса" по рыночной цене: иначе прижмут свои же таможенники и налоговики. Учет был очень строгий. Выдавали деньги зампред правления ВТБ - мне тоже приходилось этим заниматься в бытность первым замом, - главбух и кассир. Причем открыть кассу можно было только втроем. Составлялся акт, представитель ЦК давал расписку и забирал наличные. Затем деньги диппочтой направлялись в наши посольства. "Иностранным товарищам" их передавали, как правило, резиденты КГБ, работавшие под дипломатическим прикрытием. У кагэбэшников, к слову, тоже была валютная касса во Внешторгбанке. Но и там была не ахти какая сумма - 25 миллионов долларов. К тому же не только в свободно конвертируемой валюте, но и в банкнотах стран третьего мира. Был, например, такой случай. Зампред ВТБ звонит Цвигуну (Семен Цвигун, первый зампредседателя КГБ. - "Итоги") и раскрывает тому глаза: "Куда ваши спецы смотрят?! В Гвинее во всю идет обмен денег, а в вашей кассе полно их франков. Нужно срочно отправить самолетом!" Возможно, конечно, что были и какие-то дополнительные каналы, параллельные госбанковским, но мне о них ничего неизвестно.

Партийная валюта шла в основном на поддержку печатных изданий "братских" компартий. Конечно, бумагу, например, мы могли им просто подарить. Но они были вынуждены покупать ее у нашего "Экспортлеса" по рыночной цене: иначе прижмут свои же таможенники и налоговики. Учет был очень строгий. Выдавали деньги зампред правления ВТБ - мне тоже приходилось этим заниматься в бытность первым замом, - главбух и кассир. Причем открыть кассу можно было только втроем. Составлялся акт, представитель ЦК давал расписку и забирал наличные. Затем деньги диппочтой направлялись в наши посольства. "Иностранным товарищам" их передавали, как правило, резиденты КГБ, работавшие под дипломатическим прикрытием. У кагэбэшников, к слову, тоже была валютная касса во Внешторгбанке. Но и там была не ахти какая сумма - 25 миллионов долларов. К тому же не только в свободно конвертируемой валюте, но и в банкнотах стран третьего мира. Был, например, такой случай. Зампред ВТБ звонит Цвигуну (Семен Цвигун, первый зампредседателя КГБ. - "Итоги") и раскрывает тому глаза: "Куда ваши спецы смотрят?! В Гвинее во всю идет обмен денег, а в вашей кассе полно их франков. Нужно срочно отправить самолетом!" Возможно, конечно, что были и какие-то дополнительные каналы, параллельные госбанковским, но мне о них ничего неизвестно.

Потом, уже в 1992 году, я предлагал следователям поискать, куда делись эти деньги. Тоже ведь любопытно. Однако такие суммы им были совершенно не интересны... Через какое-то время вызвали еще раз - уже к руководителю следственной группы. В память врезалось окончание того допроса. Когда следователь составлял протокол, я обратил внимание на лежащий у него на столе список союзных руководителей. Присмотрелся: в числе прочих - Николай Талызин. "Его, - интересуюсь, - тоже будете допрашивать?" "Конечно, - отвечает, - он же председатель Госплана". А Талызин на тот момент уже полтора года как умер... Таким был уровень этого горе-следствия. Слава богу, "пытали" меня тогда не долго, и никакого криминала в моих действиях, естественно, не нашли.

- А вот Георгий Матюхин, первый председатель российского Центробанка, и по сей день утверждает, что после ревизии доставшегося ему госбанковского "наследства" он недосчитался 12 миллиардов долларов валютного резерва и 300 тонн золота. По его версии, советские сокровища "еще в августе 1991-го на пароходах вывезли за границу". Более того, по словам Матюхина, его сняли в 1992 году именно за то, что он проявлял чересчур большое любопытство по поводу судьбы этих денег. Мол, новая власть откупилась ими от старой и пожелала предать этот факт забвению. Что скажете?

- Матюхин в принципе неглупый человек. Просто, как говорится, оказался заложником обстоятельств. У него были интересная докторская диссертация, ряд неплохих научных публикаций. Но в банке до своего назначения он никогда не работал. Чем вызваны эти его заявления, мне абсолютно непонятно. "Новая власть откупилась от старой..." Да какой смысл откупаться, если после путча и так все было в руках Ельцина и его команды? Что же касается государственных валютных резервов, то, конечно, имелись определенные ликвидные средства. Но, во-первых, вывозить их резона не было, поскольку они размещались в основном за рубежом - на депозитах и в ценных бумагах. А во-вторых, не берусь назвать точные цифры, но это, опять же, были не слишком большие суммы. Тех огромных резервов, о которых говорит Матюхин, на тот момент просто не могло быть: страна жила в кредит, к концу 1991 года долг СССР перевалил за 70 миллиардов долларов. Думаю, подобные мифы рождались в результате некомпетентности мифотворцев и общей "революционной" неразберихи того времени. Ведь как зачастую было? Приходят "комиссары" новой власти в Минфин, Госплан, Госбанк. Им говорят: надо бы сдать, как полагается, дела. "Не надо, мы сами во всем разберемся". Ну вот и разобрались - в меру своих знаний и своих фантазий.

То же самое можно сказать по поводу золотого запаса. Золота в Госбанке было ровно столько, сколько его выделялось из Гохрана для продажи за границу - примерно 40 тонн в год. Размещалось оно в нашем хранилище в Настасьинском переулке. Мы были по существу перевалочным пунктом. Когда Внешторгбанк выходил на рынок, слитки запаковывали в деревянные ящики, везли в аэропорт и отправляли рейсовыми самолетами в Цюрих. В одну "тушку" с демонтированными креслами влезало семь тонн. Сначала, кстати, мы продавали золото в Лондоне. Но в середине 60-х швейцарцы вышли на нас с предложением - торговать через них. У них, мол, тише: меньше будет болтовни. Наши подумали, согласились, и в 1966 году в Цюрихе появился наш банк "Восход". До определенного момента СССР расставался с "презренным металлом", так сказать, по мере необходимости. А необходимость возникала, как правило, в случае неурожая - когда требовалось закупать за границей большие объемы зерна. Американцы с помощью своих спутников без проблем вычисляли "временные трудности" в деле подъема советского сельского хозяйства, и цены на рынке золота резко падали в ожидании наших интервенций. В конце концов Алхимову (Владимир Алхимов, председатель правления Госбанка СССР в 1976-1986 годах. - "Итоги") удалось пробить решение этой проблемы: продавать золото стали понемногу, но регулярно, не создавая ажиотажа.

То же самое можно сказать по поводу золотого запаса. Золота в Госбанке было ровно столько, сколько его выделялось из Гохрана для продажи за границу - примерно 40 тонн в год. Размещалось оно в нашем хранилище в Настасьинском переулке. Мы были по существу перевалочным пунктом. Когда Внешторгбанк выходил на рынок, слитки запаковывали в деревянные ящики, везли в аэропорт и отправляли рейсовыми самолетами в Цюрих. В одну "тушку" с демонтированными креслами влезало семь тонн. Сначала, кстати, мы продавали золото в Лондоне. Но в середине 60-х швейцарцы вышли на нас с предложением - торговать через них. У них, мол, тише: меньше будет болтовни. Наши подумали, согласились, и в 1966 году в Цюрихе появился наш банк "Восход". До определенного момента СССР расставался с "презренным металлом", так сказать, по мере необходимости. А необходимость возникала, как правило, в случае неурожая - когда требовалось закупать за границей большие объемы зерна. Американцы с помощью своих спутников без проблем вычисляли "временные трудности" в деле подъема советского сельского хозяйства, и цены на рынке золота резко падали в ожидании наших интервенций. В конце концов Алхимову (Владимир Алхимов, председатель правления Госбанка СССР в 1976-1986 годах. - "Итоги") удалось пробить решение этой проблемы: продавать золото стали понемногу, но регулярно, не создавая ажиотажа.

К остальному золотому запасу мы отношения не имели. Он находился в Гохране, подчинявшемся Минфину, в хранилищах, которые были разбросаны по всей стране. Сколько всего у нас тогда было золота, мне неизвестно. Говорю, не кривя душой: у председателя Госбанка не было доступа к этой информации, она всегда шла, как мы говорили, с "двумя сергеями" - грифом "совершенно секретно". Эти цифры знали генсек, председатель Совета министров, министр финансов - вот, пожалуй, и все. Думаю, замы премьера или, скажем, заведующий экономическим отделом ЦК уже не входили в круг посвященных.

- Но ведь при такой секретности и при той неразберихе, которая царила в 1991-м, часть золота и впрямь могла исчезнуть.

- Но ведь при такой секретности и при той неразберихе, которая царила в 1991-м, часть золота и впрямь могла исчезнуть.

- Не могу ручаться, что никто ничего не своровал на каком-нибудь аффинажном заводе. Так сказать, в частном порядке. Но что касается появляющихся иногда сообщений о пароходах или самолетах, на которых якобы вывозились сотни тонн золота, то, по-моему, это не более чем легенды. Секретно, чтобы знали не более десяти человек, такую операцию провернуть невозможно. Неизбежно пришлось бы вовлекать массу людей. На всех этапах: погрузка, транспортировка, таможня, пересечение границы... Да и за рубежом возникло бы не меньше проблем. Где разместить такие объемы? Сделать это втайне от всех нереально. Помните, наверное, скандал с Bank of New York, который в 1990-е годы облюбовали некоторые наши олигархи. Потом туда нагрянуло ФБР: что за средства, откуда, почему такие большие? А ведь деньги спрятать куда легче, чем золото.

Единственное, по поводу чего у меня есть сомнения, - это рублевые средства КПСС. Партия располагала огромной собственностью: взносы 17 миллионов членов партии, недвижимость, имущество... У Кручины (Николай Кручина, управляющий делами ЦК КПСС. - -"Итоги") был большой аппарат, причем некоторые из его помощников носили кагэбэшные погоны. И возможности, конечно, тоже были немаленькие. Тут еще нужно учитывать, что в 1988-1990 годах были ликвидированы валютная и внешнеторговая монополии государства. Право на экспортно-импортные операции получили не только госпредприятия и кооперативы, но даже местные советы. Не исключаю, что в этот период партийные рубли могли быть под шумок вывезены за пределы страны и конвертированы в валюту. Однако это, разумеется, не более чем предположение.

Конечно, достаточно странно на этом фоне выглядит смерть Кручины (26 августа 1991 года управделами ЦК выпал при неясных обстоятельствах с балкона своей квартиры. - "Итоги"). Но о том, что там было на самом деле, выбросили его или он сам выбросился, ничего, поверьте, сказать не могу. Просто не знаю.

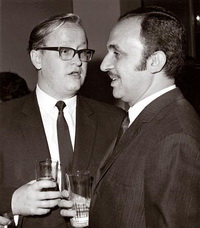

- Вернемся к более ранним страницам вашей биографии. Вы называете себя "банкиром по стечению обстоятельств". Не чересчур ли высокая оценка роли случая в выборе жизненного пути для представителя, можно сказать, банкирской династии? Известно, что в главный банк страны вы попали в первый раз чуть ли не в младенческом возрасте. Разве обстоятельства могли сложиться как-то по-иному?

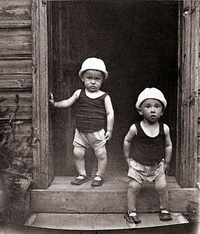

- Да, действительно, мне было три с половиной года, когда я впервые оказался в здании Госбанка СССР на Неглинной (сейчас здесь находится Центробанк РФ. - "Итоги"). Это историческое - для меня во всяком случае - событие случилось незадолго до войны, в мае 1941-го. Отцу, который был тогда зампредседателя Госбанка, понадобилось зачем-то съездить на работу в воскресенье, и он взял меня с собой. Отчетливо помню, как выглянул с балкона во двор банка и увидел стоящего на посту бойца - госбанковские учреждения охраняли тогда войска НКВД. Запомнился шлем, похожий на буденовку, и блестящий штык винтовки... Но несмотря на раннее знакомство с местом моей будущей работы, она меня поначалу совсем не привлекала. Помню, с какой неохотой отвечал на вопросы о том, где работает отец. Профессия банкира казалась в те годы совсем не престижной. Никакой романтики. Еще в седьмом классе я собрался поступать на юридический. Решил: буду бороться с несправедливостью. Правда, дома меня в конце концов отговорили: мол, в нашем самом справедливом в мире обществе юристов и так девать некуда. Тем не менее идти по стопам отца я по-прежнему не намеревался. Не хотел, чтобы пошли разговоры, что пролез, дескать, по блату.

- Да, действительно, мне было три с половиной года, когда я впервые оказался в здании Госбанка СССР на Неглинной (сейчас здесь находится Центробанк РФ. - "Итоги"). Это историческое - для меня во всяком случае - событие случилось незадолго до войны, в мае 1941-го. Отцу, который был тогда зампредседателя Госбанка, понадобилось зачем-то съездить на работу в воскресенье, и он взял меня с собой. Отчетливо помню, как выглянул с балкона во двор банка и увидел стоящего на посту бойца - госбанковские учреждения охраняли тогда войска НКВД. Запомнился шлем, похожий на буденовку, и блестящий штык винтовки... Но несмотря на раннее знакомство с местом моей будущей работы, она меня поначалу совсем не привлекала. Помню, с какой неохотой отвечал на вопросы о том, где работает отец. Профессия банкира казалась в те годы совсем не престижной. Никакой романтики. Еще в седьмом классе я собрался поступать на юридический. Решил: буду бороться с несправедливостью. Правда, дома меня в конце концов отговорили: мол, в нашем самом справедливом в мире обществе юристов и так девать некуда. Тем не менее идти по стопам отца я по-прежнему не намеревался. Не хотел, чтобы пошли разговоры, что пролез, дескать, по блату.

И после окончания школы подал заявление в экономический институт. Но там в это время разгорелся конфликт между преподавателями и директором. Чтобы разобраться, кто прав, кто виноват, была создана комиссия, которую возглавил мой дядя - замминистра высшего образования. И мне посоветовали забрать от греха документы. Неровен час, комиссия примет сторону администрации, и антидиректорская оппозиция в отместку завалит меня на экзаменах. Делать нечего, пришлось идти в Московский финансовый институт. Думал, отучусь полгодика и после сессии переведусь в экономический: предметы-то на первом курсе одни и те же. Но еще в школе я увлекся баскетболом, а в финансовом была довольно сильная команда. Я сразу стал играть за институтскую сборную. Вместе со мной, кстати, играл Валентин Павлов, будущий советский премьер (он учился на курс старше). Появились друзья, возник интерес к будущей профессии... Словом, спустя полгода мне уже не хотелось никуда уходить. К тому же вскоре я положил глаз на свою будущую жену: Нина училась на одном курсе со мной.

- Фамилия Геращенко помогала вам делать карьеру?

- Вначале скорее мешала. Когда я окончил институт, отец уже не работал в Госбанке. Недоброжелателей у него хватало, и в 1958-м случилась неприятная история: его несправедливо обвинили в "злоупотреблении служебным положением". Потом, правда, комитет партийного контроля снял все обвинения и восстановил отца в партии. Однако банковская карьера у него на этом закончилась, он перешел на преподавательскую работу. Ну а моя деятельность в Госбанке началась 17 августа 1960 года. Всех москвичей из нашей группы, 15 человек, распределили в УИНО, управление иностранных операций: тогда очень активно росла внешняя торговля, и на этом направлении был острый дефицит кадров. Моя первая должность - бухгалтер отдела расчетов по экспорту. По сути операционист. Довольно скоро моих одногруппников начали двигать по служебной лестнице. А я по-прежнему сидел на аккредитивах - год, второй, третий...

- Вначале скорее мешала. Когда я окончил институт, отец уже не работал в Госбанке. Недоброжелателей у него хватало, и в 1958-м случилась неприятная история: его несправедливо обвинили в "злоупотреблении служебным положением". Потом, правда, комитет партийного контроля снял все обвинения и восстановил отца в партии. Однако банковская карьера у него на этом закончилась, он перешел на преподавательскую работу. Ну а моя деятельность в Госбанке началась 17 августа 1960 года. Всех москвичей из нашей группы, 15 человек, распределили в УИНО, управление иностранных операций: тогда очень активно росла внешняя торговля, и на этом направлении был острый дефицит кадров. Моя первая должность - бухгалтер отдела расчетов по экспорту. По сути операционист. Довольно скоро моих одногруппников начали двигать по служебной лестнице. А я по-прежнему сидел на аккредитивах - год, второй, третий...

Хотелось уже, конечно, чего-то более интересного. И когда предложили перейти в отдел загранучреждений (на тот момент наше подразделение влили во Внеш-торгбанк), охотно согласился. Все-таки не такая рутина, как у меня. Однако не тут-то было. Начальник отдела, узнав, что я сын "того самого" Геращенко, наотрез отказался ходатайствовать о переводе. Неизвестно, мол, как на такую фамилию отреагирует руководство. Первый раз "зарубили", потом второй... Наконец, когда весной 1963-го встал вопрос о моей поездке в Лондон на стажировку в Московском народном банке, обо мне все-таки доложили главе Госбанка. Но Александр Константинович Коровушкин, как мне рассказывали, лишь удивленно спросил: "А при чем тут отец? Пусть едет!"

- Какие впечатления у вас остались от первого свидания с заграницей? Испытали культурный шок?

- Первая загранкомандировка - это и в самом деле как первая любовь... Конечно, фантастикой было то, что можно приобрести все, что душа пожелает. Я тоже не мог не отдать дань шопингу. Купил себе, помню, свитер без рукавов, модный кардиган, еще что-то из одежды... Правда, почти не носил эти вещи: ходить-то все время приходилось в костюме с галстуком. Была и масса других впечатлений. Среди них, например, знакомство со стриптизом. "Культпоход" организовали мои более опытные коллеги, решившие просветить меня насчет местных злачных мест. Отказаться было невозможно: рисковал не вписаться в коллектив. Ничего особо интересного я в общем-то не увидел, но страху при этом натерпелся много. Я ведь был кандидатом в члены партии! Узнали бы в Москве - прощай и партия, и практика, и карьера. Слава богу, обошлось.

- Первая загранкомандировка - это и в самом деле как первая любовь... Конечно, фантастикой было то, что можно приобрести все, что душа пожелает. Я тоже не мог не отдать дань шопингу. Купил себе, помню, свитер без рукавов, модный кардиган, еще что-то из одежды... Правда, почти не носил эти вещи: ходить-то все время приходилось в костюме с галстуком. Была и масса других впечатлений. Среди них, например, знакомство со стриптизом. "Культпоход" организовали мои более опытные коллеги, решившие просветить меня насчет местных злачных мест. Отказаться было невозможно: рисковал не вписаться в коллектив. Ничего особо интересного я в общем-то не увидел, но страху при этом натерпелся много. Я ведь был кандидатом в члены партии! Узнали бы в Москве - прощай и партия, и практика, и карьера. Слава богу, обошлось.

Лондон мне очень понравился. Но не могу сказать, что был какой-то шок. Я ведь и до поездки знал, что на "загнивающем Западе" живут не так уж плохо. Как знал и то, что есть страны, которые намного беднее нас. Не поверите, но самое сильное впечатление на меня тогда произвел лондонский туман. Я уже не застал того знаменитого смога, когда водяная пыль смешивается с дымом и город окутывает такая мгла, что перед машиной, едущей по улице, должен идти человек и нащупывать дорогу. Городское отопление тогда как раз перевели с бурого угля на газ и мазут. Но некоторые интересные атмосферные явления все же остались. До сих пор перед глазами стоит желтый свет уличных фонарей, пробивающийся сквозь плотную завесу тумана.

Стажировка в Моснарбанке продолжалась шесть месяцев. А через два года, в 1965-м, я вернулся в него уже в качестве директора. С этого момента и вплоть до 1981 года (с небольшим перерывом в 1972-1974 годах) моя жизнь была связана с совзагранбанками: Лондон, Бейрут, Франкфурт-на-Майне, Сингапур...

- Неужели у советских банкиров не возникало соблазна проявить свои таланты в Сити или на Уолл-стрит? Были невозвращенцы?

- Не помню таких случаев. На Запад, как правило, бежали кагэбэшники, иногда мидовцы, артисты. Мы же, прямо скажу, звезд с неба не хватали: операции совзагранбанков были достаточно простыми, в основном расчеты и выдача кредитов. Большого интереса для "капиталистов" мы, пожалуй, не представляли. Да и деньги не играли тогда такой большой роли, как сегодня. Хотя лишних у нас, откровенно говоря, не было. Формально наша зарплата была на уровне местных банковских служащих. Может быть, не как в Barclays или Middle East, но вполне пристойная. Однако довольствовались мы куда меньшими суммами. Я, например, будучи директором Моснарбанка, мог оставить себе только 105 фунтов в месяц. "Излишки" в обязательном порядке сдавались в кассу торгпредства. Но у нас была другая мотивация: статус - далеко не каждый мог оказаться на нашем месте - и, разумеется, карьерный рост. Мы знали, что если нормально себя проявим, то государство в долгу не останется.

- Не помню таких случаев. На Запад, как правило, бежали кагэбэшники, иногда мидовцы, артисты. Мы же, прямо скажу, звезд с неба не хватали: операции совзагранбанков были достаточно простыми, в основном расчеты и выдача кредитов. Большого интереса для "капиталистов" мы, пожалуй, не представляли. Да и деньги не играли тогда такой большой роли, как сегодня. Хотя лишних у нас, откровенно говоря, не было. Формально наша зарплата была на уровне местных банковских служащих. Может быть, не как в Barclays или Middle East, но вполне пристойная. Однако довольствовались мы куда меньшими суммами. Я, например, будучи директором Моснарбанка, мог оставить себе только 105 фунтов в месяц. "Излишки" в обязательном порядке сдавались в кассу торгпредства. Но у нас была другая мотивация: статус - далеко не каждый мог оказаться на нашем месте - и, разумеется, карьерный рост. Мы знали, что если нормально себя проявим, то государство в долгу не останется.

- Тем не менее нетрудно догадаться, что вы работали под плотной опекой КГБ.

- Нам, конечно, было прекрасно известно, who is who в местной советской колонии - кто из КГБ, кто из ГРУ. И кто из "бойцов невидимого фронта" главный. Вычислялось это довольно просто. Если, допустим, у второго секретаря посольства машина лучше, чем у старшего советника, и вдобавок все с ним почтительно здороваются, это явно указывает на то, что у скромного дипработника есть и другой, не афишируемый статус. Однако в наши дела эти ребята старались не вмешиваться. Нас держали чистыми - чтобы ни у кого, упаси бог, не возникло подозрения, что банк занимается какими-то грязными операциями. В Москве да, случалось контактировать с органами. Как правило, они просили помочь прощупать какого-нибудь западного бизнесмена, приезжающего в Союз. Мол, есть подозрение, что это не просто бизнесмен: присмотритесь к нему, выясните, какого рода вопросы его интересуют. Но чтобы за границей... Хотя нет, был один случай в Лондоне в начале шестидесятых.

Один из директоров Моснарбанка Трусевич служил одновременно по другому ведомству, в котором, насколько знаю, носил майорские погоны. И, похоже, секретом это не было не только для нас. Однажды Трусевич попал в автомобильную аварию. Происшествие было пустяковое, но его вдруг вызвали в полицейский участок. Когда формальности были улажены, полицейский, прощаясь, неожиданно назвал банковского служащего коллегой. Кагэбэшные кураторы Трусевича всполошились и, не дожидаясь скандала, срочно отправили вычисленного сотрудника в Москву. А в середине 80-х персоной нон грата стал экономист Моснарбанка Ипатов. Правда, он никакого отношения к конторе, мы точно знали, не имел. Просто к нему часто захаживал Олег Гордиевский, резидент КГБ в Англии, и просил "по-дружески" проконсультировать по тем или иным финансовым вопросам. Судя по всему, сбежав на Запад, эта сволочь, пардон, занесла нашего коллегу в один список со сданными разведчиками.

Один из директоров Моснарбанка Трусевич служил одновременно по другому ведомству, в котором, насколько знаю, носил майорские погоны. И, похоже, секретом это не было не только для нас. Однажды Трусевич попал в автомобильную аварию. Происшествие было пустяковое, но его вдруг вызвали в полицейский участок. Когда формальности были улажены, полицейский, прощаясь, неожиданно назвал банковского служащего коллегой. Кагэбэшные кураторы Трусевича всполошились и, не дожидаясь скандала, срочно отправили вычисленного сотрудника в Москву. А в середине 80-х персоной нон грата стал экономист Моснарбанка Ипатов. Правда, он никакого отношения к конторе, мы точно знали, не имел. Просто к нему часто захаживал Олег Гордиевский, резидент КГБ в Англии, и просил "по-дружески" проконсультировать по тем или иным финансовым вопросам. Судя по всему, сбежав на Запад, эта сволочь, пардон, занесла нашего коллегу в один список со сданными разведчиками.

- Одна из самых драматичных страниц в истории совзагранбанков - кризис 1976 года, когда прогорело Сингапурское отделение Мос-нарбанка. Не последнюю роль в его спасении пришлось тогда сыграть вам. Трудная была работа?

- Да, ничего подобного в советской банковской системе до сих пор не случалось. Скандал был очень большой. Хотя слухи о миллиардах, которые мы тогда якобы потеряли, сильно преувеличены. Общая сумма проблемной задолженности составляла на пике 350 миллионов долларов. И в течение последующих пяти лет нам удалось вернуть более 200 миллионов. Но тогда, осенью 1976‑го, ситуация действительно была достаточно драматичной. Крах Сингапурского отделения мог привести к закрытию главной, лондонской конторы Моснарбанка, а это в свою очередь вызвало бы кризис доверия ко всем совзагранбанкам. Да и к стране в целом. Я в то время полтора года как возглавлял наш Ost-West Handelsbank в ФРГ. Но в середине сентября меня вызвали в Госбанк: "Отправляйся в Сингапур!" Ехать, честно говоря, очень не хотелось. Только начал осваиваться в Германии, подучил язык... Кроме того, азиатской экзотики мне сполна хватило в Ливане. А ведь ближневосточный климат - это еще цветочки. Там есть все-таки какая-никакая зима, а от летней жары можно сбежать в горы. В то время как от жаркой и влажной сингапурской бани нет спасения круглый год. Но никуда не денешься: говорят, в ЦК сочли мою кандидатуру наиболее подходящей.

- Да, ничего подобного в советской банковской системе до сих пор не случалось. Скандал был очень большой. Хотя слухи о миллиардах, которые мы тогда якобы потеряли, сильно преувеличены. Общая сумма проблемной задолженности составляла на пике 350 миллионов долларов. И в течение последующих пяти лет нам удалось вернуть более 200 миллионов. Но тогда, осенью 1976‑го, ситуация действительно была достаточно драматичной. Крах Сингапурского отделения мог привести к закрытию главной, лондонской конторы Моснарбанка, а это в свою очередь вызвало бы кризис доверия ко всем совзагранбанкам. Да и к стране в целом. Я в то время полтора года как возглавлял наш Ost-West Handelsbank в ФРГ. Но в середине сентября меня вызвали в Госбанк: "Отправляйся в Сингапур!" Ехать, честно говоря, очень не хотелось. Только начал осваиваться в Германии, подучил язык... Кроме того, азиатской экзотики мне сполна хватило в Ливане. А ведь ближневосточный климат - это еще цветочки. Там есть все-таки какая-никакая зима, а от летней жары можно сбежать в горы. В то время как от жаркой и влажной сингапурской бани нет спасения круглый год. Но никуда не денешься: говорят, в ЦК сочли мою кандидатуру наиболее подходящей.

Мой предшественник на посту управляющего отделением, Вячеслав Рыжков, на тот момент был уже под следствием. Вердикт Верховного суда СССР по "сингапурскому делу" был вынесен в сентябре 1977 года и поразил меня своей жестокостью. Рыжкова приговорили к высшей мере, расстрелу. Решение было совершенно неадекватным. Единственное, что можно было вменить бывшему управляющему, - халатность. Он слишком доверился своему сингапурскому заместителю, Тео По Конгу. Не глядя подписывал подсовываемые им решения, ничем не обеспеченные кредиты раздавались направо и налево. Как потом выяснилось, нечистоплотный китаец пользовался этой ситуацией в целях личной выгоды. Но сам Рыжков взяток не брал. За недостатком других улик ему инкриминировали то, что он привез в Москву чучело тигра стоимостью две тысячи долларов, подаренное тем же Тео. Причем поскольку тигра негде было держать - квартира у Рыжкова была не очень большая, - он отдал чучело коллеге. Забегая вперед, расскажу про свой сувенирный опыт. Когда я покидал Сингапур, руководители одной местной фирмы - мы пошли им навстречу, пролонгировав кредит, - подарили на память китайское блюдо. Невероятно древнее и ценное, по уверению дарителей. Памятуя о проблемах предшественника, я решил сдать подарок в московский Музей искусства народов Востока. Но меня ждало разочарование: оказалось - новодел! Пришлось украсить китайской подделкой отдел внешних отношений Госбанка.

К счастью, Рыжкова удалось спасти. Сыграло роль то обстоятельство, что без него трудно было обойтись в начатой нами процедуре возвращения долгов. Он был необходим как свидетель. Дело в том, что существующая в Сингапуре англосаксонская модель права позволяет ссылаться в суде на устные обязательства. Допустим, мы выставляем требование к клиенту, просрочившему кредит. А он: "Управляющий мне обещал пролонгировать договор". Такое действительно довольно часто практикуется в банковском деле. Однако заемщик может запросто соврать. И если человека, который может это опровергнуть, нет в живых, то, считай, дело проиграно. Я встретился с главой Госбанка Владимиром Алхимовым и объяснил ситуацию. Тот все понял и написал письмо в Президиум Верховного Совета СССР. Нужно было спешить: Рыжков уже находился в камере смертников. Но Брежнев, как назло, заболел, а Кузнецов, его заместитель по Президиуму, не рискнул взять на себя ответственность. Вопрос решился только через месяц. Слава богу, приговор не успели привести в исполнение. Выйдя из больницы, Леонид Ильич сказал: "Ну раз Володя просит, давайте заменим приговор". К главе Госбанка он относился с большим уважением. Впрочем, говорят, генсек вообще был великодушным человеком и никогда не утверждал смертные приговоры, если получал прошение о помиловании.

К счастью, Рыжкова удалось спасти. Сыграло роль то обстоятельство, что без него трудно было обойтись в начатой нами процедуре возвращения долгов. Он был необходим как свидетель. Дело в том, что существующая в Сингапуре англосаксонская модель права позволяет ссылаться в суде на устные обязательства. Допустим, мы выставляем требование к клиенту, просрочившему кредит. А он: "Управляющий мне обещал пролонгировать договор". Такое действительно довольно часто практикуется в банковском деле. Однако заемщик может запросто соврать. И если человека, который может это опровергнуть, нет в живых, то, считай, дело проиграно. Я встретился с главой Госбанка Владимиром Алхимовым и объяснил ситуацию. Тот все понял и написал письмо в Президиум Верховного Совета СССР. Нужно было спешить: Рыжков уже находился в камере смертников. Но Брежнев, как назло, заболел, а Кузнецов, его заместитель по Президиуму, не рискнул взять на себя ответственность. Вопрос решился только через месяц. Слава богу, приговор не успели привести в исполнение. Выйдя из больницы, Леонид Ильич сказал: "Ну раз Володя просит, давайте заменим приговор". К главе Госбанка он относился с большим уважением. Впрочем, говорят, генсек вообще был великодушным человеком и никогда не утверждал смертные приговоры, если получал прошение о помиловании.

Вместо высшей меры Рыжкову дали 15 лет, из которых он отсидел 12. Но нужно было еще получить добро на то, чтобы использовать его в качестве свидетеля. Насколько я знаю, по этому вопросу было даже голосование в Политбюро. В конце концов нам разрешили опросить Рыжкова в тюрьме в присутствии нашего сингапурского юриста. Им, между прочим, был Дэнис Ли - родной брат Ли Куан Ю, первого премьер-министра Сингапура, отца "экономического чуда". Сингапурец должен был удостовериться, что свидетель friendly, то есть готов давать показания добровольно, без какого-либо нажима. С бывшим управляющим мы встретились летом 1979 года в красном уголке "Бутырки". Работа по "разбору завалов" заняла три дня. Перед встречей мы очень боялись, что Рыжков замкнулся, озлобился. Но опасения оказались напрасными: Вячеслав Иванович здорово нам тогда помог. Всего мы инициировали по меньшей мере 125 процессов по возвращению долгов и большинство из них выиграли. Правда, немало было и таких побед, которые приносили лишь моральное удовлетворение: у ответчиков не было реальных активов, которые можно было бы взыскать.

Некоторых должников приходилось ловить по всему миру. Как, например, малайзийца Эймоса Доу. Этот жулик набрал у нас кредитов на 250 миллионов сингапурских долларов, оформив их на фирмы-пустышки. А когда разгорелся скандал, сбежал в США и начал кричать, что его преследует КГБ, который, мол, действует под прикрытием Мос-нарбанка. В конце концов нашим товарищам по несчастью - английским и гонконгским банкирам, также пострадавшим от проходимца, - удалось добиться его экстрадиции в Гонконг. На суде над Доу я присутствовал в качестве свидетеля. Пришлось, кстати, столкнуться с неожиданной проблемой: на чем приносить клятву? На Библии коммунисту давать обеты вроде бы не полагается. В шутку предложил: "А давайте поклянусь на Уставе КПСС". Но в итоге обошлось без этих крайностей, хватило обещания "говорить правду и только правду". Доу, однако, и тут сумел выйти сухим из воды: бестолковый судья-новозеландец решил, что доказательств вины недостаточно. Доу, не будь дурак, тут же сел на самолет и рванул в Таиланд, у которого тогда не было соглашения о выдаче с Великобританией. Впрочем, как веревочка не вилась, аферист все же получил по заслугам. Его арестовали в Лондоне, куда он зачем-то прилетел, потеряв бдительность. Приговорили мошенника всего к четырем годам тюрьмы, но он из нее так и не вышел: умер от рака...

Некоторых должников приходилось ловить по всему миру. Как, например, малайзийца Эймоса Доу. Этот жулик набрал у нас кредитов на 250 миллионов сингапурских долларов, оформив их на фирмы-пустышки. А когда разгорелся скандал, сбежал в США и начал кричать, что его преследует КГБ, который, мол, действует под прикрытием Мос-нарбанка. В конце концов нашим товарищам по несчастью - английским и гонконгским банкирам, также пострадавшим от проходимца, - удалось добиться его экстрадиции в Гонконг. На суде над Доу я присутствовал в качестве свидетеля. Пришлось, кстати, столкнуться с неожиданной проблемой: на чем приносить клятву? На Библии коммунисту давать обеты вроде бы не полагается. В шутку предложил: "А давайте поклянусь на Уставе КПСС". Но в итоге обошлось без этих крайностей, хватило обещания "говорить правду и только правду". Доу, однако, и тут сумел выйти сухим из воды: бестолковый судья-новозеландец решил, что доказательств вины недостаточно. Доу, не будь дурак, тут же сел на самолет и рванул в Таиланд, у которого тогда не было соглашения о выдаче с Великобританией. Впрочем, как веревочка не вилась, аферист все же получил по заслугам. Его арестовали в Лондоне, куда он зачем-то прилетел, потеряв бдительность. Приговорили мошенника всего к четырем годам тюрьмы, но он из нее так и не вышел: умер от рака...

В Сингапуре я пробыл пять лет, до 1981 года, хотя обычно командировка длилась года три. Несмотря на то что дела отделения давно пошли на поправку, мне никак не могли найти замену. Слишком уж нехорошая репутация была у этой в прямом смысле слова расстрельной должности. Коллеги отбивались от нее как могли, опасаясь, что неприятности банка на этом не закончились, что есть еще какие-то "скелеты в шкафу". Зато потом, сдав наконец дела, я семь месяцев наслаждался отдыхом: отгуливал отпуска, накопившиеся за время работы во вредном тропическом климате.

- Сингапур был последним заграничным "подвигом Геракла"? Да, кстати, когда у вас появилось это прозвище?

- Сингапур был последним заграничным "подвигом Геракла"? Да, кстати, когда у вас появилось это прозвище?

- Гераклом я стал в начале семидесятых, когда, проработав четыре года в Ливане, вернулся в Москву. Меня назначили сначала замначальника, а потом начальником управления валютно-кассовых операций Внешторгбанка. В то время жизнь в стране замирала, когда показывали очередную серию "Кабачка 13 стульев". Популярность передачи была такой, что имена героев разобрали на прозвища. Подхватил эту "заразу" и мой коллектив: в управлении были свои пан Зюзя, пан Директор, пан Спортсмен, пани Моника... Но к моменту моего назначения все кабачковские паны и пани были уже распределены. Пришлось коллегам придумывать мне какое-то другое имя. Так и появился "пан Геракл", образованный из моей белорусской фамилии.

Она у меня, кстати, как я говорю, неправильная. В церковной метрике отца значится "Геращенков". Геращенко его сделали в уездной милиции, когда он выправлял паспорт, собираясь на учебу в Ленинград (семья тогда жила в городе Климовичи Гомельской губернии). Местный паспортист - спьяну, видно, - не дописал одну букву...

Что же касается "подвигов", то в 1984 году мне вновь пришлось поехать за границу и заняться "кризис-менеджментом". Проблемы возникли у совзагранбанка "Восход" в Цюрихе, руководство которого довольно рискованно играло на валютном и золотом рынках. И однажды доигралось... Потери были хоть и не такими большими, как в Сингапуре, но достаточно серьезными. Банк в итоге решили закрыть, а на его месте создать отделение Внешторгбанка. Его-то мне и предложили возглавить: мол, после Сингапура тебе не привыкать. Но тут я проявил характер: хватит! Сошлись на том, что поставлю отделение на ноги, помогу подобрать кадры. И через полгода - домой! Работа в совзагранбанках мне тогда была уже неинтересна. Семью не получалась брать с собой, а одному чего там куковать? Кроме того, хотелось попробовать себя в каком-то новом деле... В 1985 году я стал первым зампредом правления Внешторгбанка, а еще через четыре года возглавил Госбанк СССР. Новое назначение было для меня, откровенно говоря, неожиданным.

Что же касается "подвигов", то в 1984 году мне вновь пришлось поехать за границу и заняться "кризис-менеджментом". Проблемы возникли у совзагранбанка "Восход" в Цюрихе, руководство которого довольно рискованно играло на валютном и золотом рынках. И однажды доигралось... Потери были хоть и не такими большими, как в Сингапуре, но достаточно серьезными. Банк в итоге решили закрыть, а на его месте создать отделение Внешторгбанка. Его-то мне и предложили возглавить: мол, после Сингапура тебе не привыкать. Но тут я проявил характер: хватит! Сошлись на том, что поставлю отделение на ноги, помогу подобрать кадры. И через полгода - домой! Работа в совзагранбанках мне тогда была уже неинтересна. Семью не получалась брать с собой, а одному чего там куковать? Кроме того, хотелось попробовать себя в каком-то новом деле... В 1985 году я стал первым зампредом правления Внешторгбанка, а еще через четыре года возглавил Госбанк СССР. Новое назначение было для меня, откровенно говоря, неожиданным.

Продолжение следует.

- Родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде. Выпускник Московского финансового института (1960).

- В 1960-1989 годах работал в системе Внешторгбанка СССР. Возглавлял совзагранбанки и их отделения в Лондоне, Бейруте, Франкфурте-на-Майне, Сингапуре. В 1985-1989 годах - первый зампред правления Внешторгбанка (с 1988-го - Внеш-эконом-банк).

- С августа 1989-го по декабрь 1991 года - председатель правления Госбанка СССР.

- С июля 1992-го по октябрь 1994 года - и. о. председателя, председатель ЦБ РФ.

- В 1996-1998 годах - председатель правления Международного Московского банка (с конца 2007‑го - Юни-Кредит Банк).

- 11 сентября 1998 года утвержден Госдумой председателем ЦБ РФ.

- Март 2002-го - освобожден от должности в связи с прошением об отставке.

- С декабря 2003-го по июль 2004 года - депутат Госдумы.

- В 2004-2007 годах - председатель совета директоров НК "ЮКОС".

- Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Владеет английским и французским языками. Женат, двое детей, четверо внуков, один правнук.